Die lieben Verwandten hat Amelie von Wulffen in einem Ölgemälde dieser Ausstellung versammelt. Sie stammen aus mehreren Generationen, haben eine Menge zwanzigstes Jahrhundert erlebt und machen einen netten Eindruck. Das dichte Braun, von dem dieses Gruppenporträt umfangen ist, macht den Familientag nicht unbedingt schöner. Kaum zu übersehen ist auch eine subtile ironische Brechung in den meist fröhlich dreinschauenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Kompositionell dicht zusammengedrängt, können sie wie Karikaturen ihrer selbst erscheinen. Wohingegen die Malerin der eigenen Person mehr Platz einräumt, sie stellt sie frei, isoliert sie diskret aus dem Kontext und lässt sich selbst vieldeutig aus dem Bild herausschauen, schafft Distanz. Nun mag in jeder Familie, überall auf der Welt, nicht alles rund laufen. Die hier waltende Dynamik ist aber gesichert dysfunktional: Die Künstlerin hat das schriftlich zu Protokoll gegeben in einem Text von 2023, verfasst zu einer Ausstellung in Paris. Er liest sich wie ein Tagebucheintrag, der es in sich hat.

Ein Geheimnis habe sich ihr enthüllt, schrieb die Berliner Malerin des Jahrgangs 1966, das „so unglaublich, so unverdaulich“ war, dass ihr übel werde, wenn sie daran denke. Trotz mehrerer Psychoanalysen in ihrem Leben habe sie zuvor nicht „ansatzweise verstanden, was wirklich los war in meiner Familie“. Früher habe sie angenommen, „dass fast alles, was bei uns geleugnet und verdrängt wird, mit der Nazizeit zu tun hat“, fügt von Wulffen in der autobiographischen Skizze hinzu, sei dann aber eines Besseren belehrt worden. So viel Offenheit ist selten in einem Künstlertext, auch sie hat indessen ihre Grenzen: Worin die schockierende Fehlfunktion ihrer Eltern nämlich konkret bestand, gibt die Malerin und Bildhauerin nicht preis, sie begründet damit aber den prekären Begriff von Realität in ihrer künstlerischen Praxis der zurückliegenden Jahrzehnte.

Kunst darf auch mal hässlich sein darf

Nachweislich hat sich darin die Farbe Braun zuletzt tief eingenistet, wobei von Wulffen Wert legt darauf, dass niemand ihrer Vorfahren im „Dritten Reich“ politisch aktiv gewesen sei. Schon in ihrer fulminanten Retrospektive in den Berliner Kunst-Werken im Jahr 2020 stand da ein in Braun getauchter Gnom im Saal, der unweigerlich an Exkrement denken ließ, umgeben von brauner Fingermalerei à la Arnulf Rainer an den Wänden, was als gewaltiger Ekel vor Gott und der Welt aufgefasst werden konnte.

Im lang gestreckten Saal des Kölnischen Kunstvereins sind nun ähnliche, seltsame Wesen wie Untote gestrandet, triggern Assoziationen von Verwesung und Moder, sind zudem auch noch flankiert von allerlei Insekten, die die Szenerie nicht einladender machen. Wenn Kunst auch mal hässlich sein darf, um eine desillusionierende Gegenwart von allgemeiner gesellschaftlicher Regression, von Klima, Krieg, heraufziehendem Faschismus zu beschreiben, dann erfüllt sie hier ebendiese Funktion. Das ist mutig. Zumal auch die Landschaftsmalereien, Veduten, Stillleben, die diesen Gestalten aufkaschiert sind, als kleine Fluchten in eine schönere Welt nicht wirklich funktionieren.

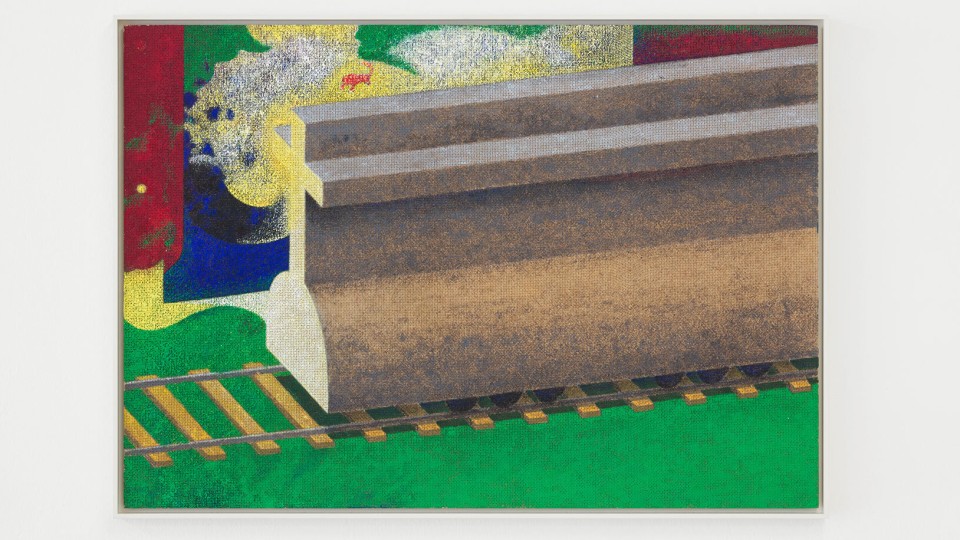

In die Zeit des Nationalsozialismus führen in der Ausstellung einige bunte Bilder auf Baumwolle und Leinen zurück, mit denen von Wulffen die großen Schaufenster des Kunstvereins lose, ohne Keilrahmen verhängt. Riesen-Comics, in denen Fix & Foxi, die Biene Maja oder auch „Vater und Sohn“ unterwegs sind. Rein äußerlich sieht das auf den ersten Blick affirmativ aus, könnte an den Stil eines Michel Majerus denken lassen, aber von Wulffen spielt auf die Biographien der Zeichner Rolf Kauka (1917 bis 2000) und Waldemar Bonsels (1880 bis 1953) an.

Kauka, angeblich der „deutsche Walt Disney“, wie er genannt worden ist, hatte in den Dreißigerjahren aus Überzeugung für Zeitungen der NSDAP gezeichnet und geschrieben; in der Bundesrepublik konnte er unter eigenem Namen nicht publizieren, nur unter dem seiner Frau. Bonsels war bekennender Antisemit. „Vater und Sohn“ wiederum entstammen der Feder von Erich Ohser (1903 bis 1944), einem Zeichner unter anderen für das SPD-Magazin „Vorwärts“, der sich unter dem Pseudonym e. o. plauen, ebenfalls in die Publizistik der Nazis einbinden ließ, sich dann aber lossagte. Nachdem er denunziert und verhaftet worden war, nahm er sich in der Gefängniszelle das Leben.

Ob bunt oder braun ausgemalt, die Vergangenheit, so steht zu erwarten, dürfte dem Werk Amelie von Wulffens als ergiebiges Thema ebenso erhalten bleiben wie ihre traumatische Familiensaga.

Amelie von Wulffen. Kölnischer Kunstverein; bis 14. Dezember. Ein „Bilderbuch“ mit Zeichnungen von Wulffens kostet 20 Euro.