Menschen beeinflussen das Verhalten ihrer Mitmenschen: sei es auf der Familienfeier, im Büro, im Klassenzimmer oder in der Nachbarschaft. Auch beim Klimaschutz lassen sich solche Einflüsse beobachten, insbesondere im Zusammenhang mit Solaranlagen. Die Installation einer Solaranlage kann beispielsweise dazu führen, dass in der Umgebung weitere Anlagen folgen, Nachbarhaushalte zu einem grüneren Stromtarif wechseln oder sich ihre Einstellung zum Klimawandel positiv verändert.

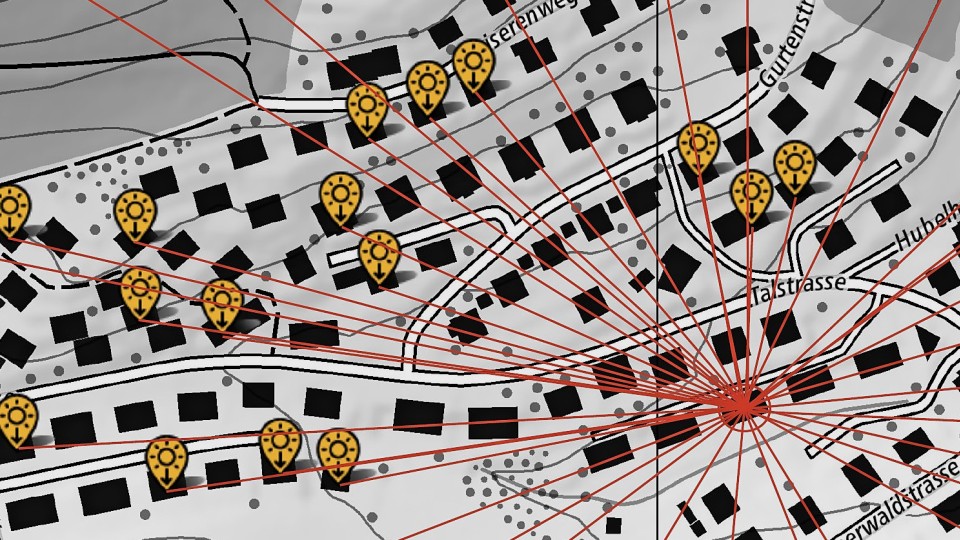

Wir haben solche Nachbarschaftseffekte im Kanton Bern in der Schweiz untersucht. Grundlage dafür sind jährliche administrative Daten zu dem Energieverhalten von rund 250.000 Haushalten über mehr als ein Jahrzehnt. Anhand dieser Daten kann analysiert werden, ob die Installation einer Solaranlage dazu führt, dass benachbarte Haushalte ihren Stromverbrauch senken, selbst eine Solaranlage installieren oder sich ein Elektroauto anschaffen. Die kurze Antwort: Ja, das tut sie.

Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich durch Nachbarschaftseffekte verschiedene Formen umweltfreundlichen Energieverhaltens verbreiten. Zum einen zeigt sich eine Zunahme von Stromsparbemühungen: Haushalte reduzieren ihren jährlichen Stromverbrauch im Durchschnitt um 0,2 Prozent, wenn im Umkreis von 100 Metern eine zusätzliche Solaranlage installiert wird. Das entspricht etwa zwölf Waschladungen pro Jahr. Zum anderen finden wir Hinweise auf Nachbarschaftseffekte sowohl innerhalb als auch zwischen Märkten für umweltfreundliche Konsumgüter: Eine zusätzliche Solaranlage in 100 Meter Entfernung erhöht im Durchschnitt die Wahrscheinlichkeit, selbst eine Solaranlage zu installieren, um zwei Prozent sowie die Wahrscheinlichkeit, ein Elektroauto zu kaufen, um 2,3 Prozent.

Nachbarschaftseffekte werden von einkommensstärkeren Haushalten getragen

Die Effekte hängen stark von der Distanz zur neu installierten Solaranlage ab. Wird diese beispielsweise in zehn Meter Entfernung installiert, sinkt der Stromkonsum in der Nachbarschaft um durchschnittlich 2,1 Prozent. Die äußerst lokalen Nachbarschaftseffekte sind zudem abhängig von den Einschränkungen der Haushalte. Auch Haushalte, deren Dachflächen sich für die Installation von Solaranlagen wenig eignen, verändern ihr Verhalten, nur anders: Anstatt selbst eine Solaranlage zu installieren, sparen sie eher Strom. Die Nachbarschaftseffekte sind in den Vorstädten stärker ausgeprägt als in Bergregionen oder in der Stadt. Zudem werden sie vor allem von einkommensstärkeren Haushalten getragen, von Hauseigentümern in Einfamilienhäusern mehr als von Mietern.

Die unterschiedlichen Reaktionen auf neue Solaranlagen spiegeln somit vermutlich eine Kombination aus Gruppenzugehörigkeit und sozialem Status wider. In sozial stärker vernetzten und einkommensstärkeren Gegenden sind diese Nachahmungseffekte ausgeprägter, während sie in anonymeren oder wirtschaftlich schwächeren Umgebungen geringer ausfallen.

Die zentrale Herausforderung besteht darin, zwischen Korrelation und Kausalität zu unterscheiden. Oft ist unklar, wer eigentlich wen beeinflusst. Prägt die Nachbarschaft den Haushalt – oder ist es umgekehrt? Zudem suchen sich Menschen ihr Wohnumfeld meist gezielt aus und ziehen dorthin, wo bereits Gleichgesinnte mit ähnlichen Interessen wohnen. Für ein ideales Experiment müsste man Solaranlagen zufällig in bestimmten Nachbarschaften installieren und beobachten, wie sich das Energieverhalten der Umgebung verändert. Da das praktisch nicht möglich ist, greifen wir auf Beobachtungsdaten und ein natürliches Experiment zurück: Manche Dächer eignen sich aufgrund ihrer Neigung oder Ausrichtung rein zufällig besser für Solaranlagen als andere. In Gegenden mit vielen geeigneten Dachflächen entstehen daher häufiger Anlagen. Diese gegebene Eignung der umgebenden Dächer beeinflusst das Energieverhalten einzelner Haushalte nicht direkt, ermöglicht uns aber, den Einfluss von Solaranlagen in der Nachbarschaft von anderen Faktoren zu trennen und den direkten Effekt zu isolieren.

Die Ergebnisse verdeutlichen: Klimaschutz ist nicht nur eine Frage individueller Entscheidungen oder staatlicher Regulierung, sondern auch ein soziales Phänomen. Sichtbare Investitionen eines Haushalts in Solaranlagen wirken über den Gartenzaun hinaus: Sie regen andere Haushalte in der Nachbarschaft zum Stromsparen an, fördern die Verbreitung von Solaranlagen und begünstigen den Umstieg auf Elektroautos. Haushalte sind also eher bereit, sich umweltschonend zu verhalten, wenn sie solches Verhalten bei anderen Menschen auch beobachten können.

Diese Verhaltensanpassungen haben auch Konsequenzen für die Bewertung politischer Instrumente. Subventionen für Solaranlagen entfalten ihre Wirkung nicht nur bei den unmittelbar Geförderten. Sie können Kettenreaktionen in Gang setzen, die den gesellschaftlichen Nutzen deutlich erhöhen. In unserem Kontext verbessert sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis für Solarsubventionen um rund ein Fünftel, wenn diese Nachbarschaftseffekte berücksichtigt werden.

Patrick Bigler ist Postdoktorand am volkswirtschaftlichen Institut der HEC, Universität Lausanne. Benedikt Janzen ist Postdoktorand am Lehrstuhl für Public Economics an der Universität Passau. Ihre Untersuchung „Green spills: Peer effects in pro-environmental behaviors“ haben sie auf der Nobelpreisträgertagung in Lindau vorgestellt.