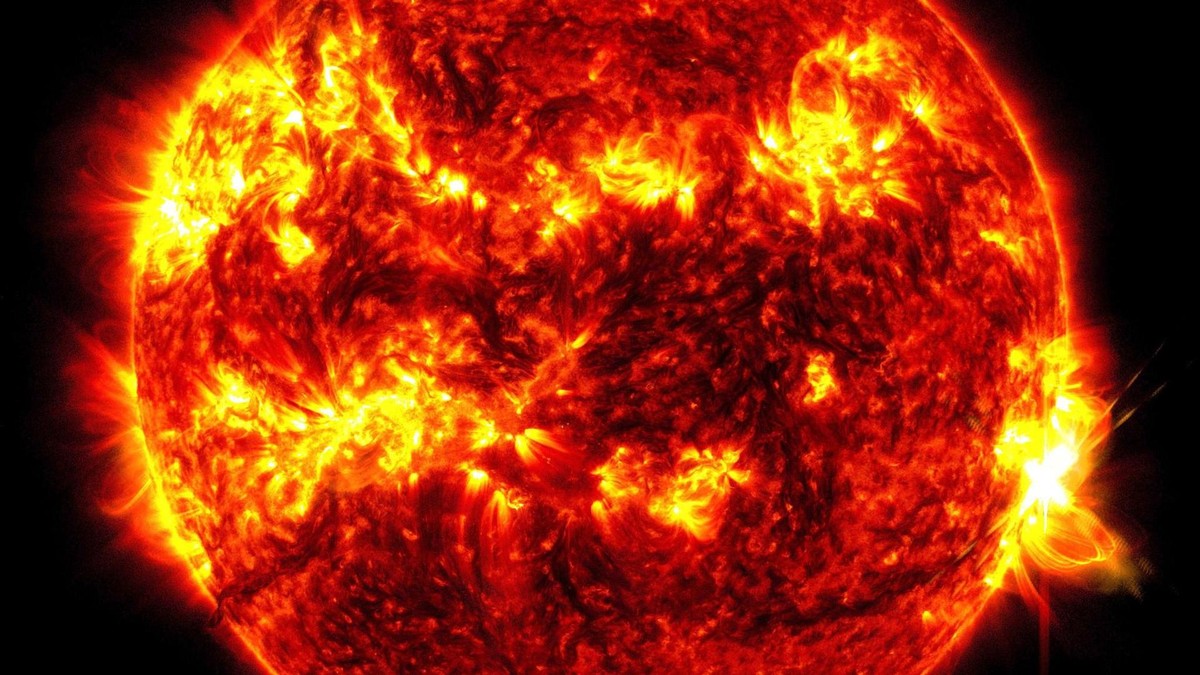

Seit etwa viereinhalb Milliarden Jahren gewinnt die Sonne ihre Energie durch Kernfusion: Wasserstoffkerne verschmelzen und setzen dabei riesige Energiemengen frei. Auf der Erde wäre diese Reaktion die sauberste Energiequelle überhaupt – ohne CO₂-Ausstoß, ohne Atommüll und mit Brennstoff, der praktisch unbegrenzt vorhanden ist. Doch was in Sternen von selbst geschieht, ist in irdischen Laboren eine extreme Herausforderung.

Denn: Um Wasserstoffkerne miteinander verschmelzen zu lassen, müssen sie extrem hohe Temperaturen erreichen – etwa 150 Millionen Grad Celsius. Zum Vergleich: Im Inneren der Sonne herrschen „nur“ rund 15 Millionen Grad. Bei diesen Temperaturen bewegen sich die Atomkerne so schnell, dass sie verschmelzen können. Gleichzeitig lösen sich die Elektronen von ihren Atomkernen, sodass eine heiße, elektrisch geladene Gaswolke entsteht: Plasma, der vierte Aggregatzustand der Materie.

Kernfusion: Plasma im Reaktor ist extrem empfindlich

Dieses Plasma darf im Reaktor die Wände nicht berühren, weil jede Berührung die Temperatur sofort senken und die Fusion stoppen würde. Anders als Flüssigkeit oder Feststoff lässt sich Plasma allerdings nicht einfach in einem Topf einschließen. Deshalb nutzen Wissenschaftler starke Magnetfelder, die das Plasma wie in einem unsichtbaren Gefäß in der Schwebe halten und stabilisieren.

-

Raketenstarts und Raumsonden:

Deutsche Aufholjagd in der Raumfahrt – warum 2025 besonders ist -

Raketen sollen von der Nordsee starten:

Hier wird Realität, was in Deutschland undenkbar schien -

Raumfahrt:

Warum jetzt ein Deutscher zum Mond fliegen soll -

Verrückt oder genial

? Diese Firma will Fabriken im All hochziehen -

Nasa & Esa jagen Asteroiden:

Ab wann ein Brocken gefährlich wird -

Projekt Luna:

Köln hat jetzt seinen eigenen Mond – Großprojekt fasziniert

Denn das Plasma in einem Fusionsreaktor ist extrem empfindlich. Druck, Temperatur und Magnetfeldstärke beeinflussen sich gegenseitig, jede kleine Veränderung wirkt sich sofort auf das gesamte System aus. Schon winzige Turbulenzen oder Wirbelströme können das Gleichgewicht stören und die Fusion abbrechen. Jahrzehntelang galt es deshalb als nahezu unmöglich, diese Dynamik zuverlässig zu steuern.

Wie Künstliche Intelligenz die Kernfusion revolutionieren könnte

Hier kommt die Künstliche Intelligenz ins Spiel. Das US-Start-up Commonwealth Fusion Systems (CFS) etwa arbeitet gemeinsam mit DeepMind, der KI-Tochter von Google, an einem lernenden Steuerungssystem für seinen Reaktor namens Sparc. Dazu nutzt es die offene Simulationsplattform Torax, die das heiße Plasma millionenfach schneller berechnen kann als klassische physikalische Modelle. Große Teile dieser Plattform sind öffentlich zugänglich, Ergebnisse werden geteilt – so sollen Forscherinnen und Forscher weltweit vom Fortschritt profitieren.

Die KI soll in Echtzeit die riesige Menge an Messdaten aus dem Reaktor auswerten, Muster erkennen und Vorhersagen treffen. Die Technik basiert auf sogenanntem „Reinforcement Learning“, also Lernen durch Feedback. Das bedeutet, dass der Algorithmus viele Varianten ausprobiert, die Ergebnisse bewertet und so Strategien entwickelt, die das Plasma stabil halten. Anders als klassische Steuerungen kann die KI dabei auch auf unvorhergesehene Situationen reagieren. So kann die KI in Bruchteilen einer Sekunde gegensteuern, wenn sich eine Instabilität ankündigt – noch bevor der Mensch überhaupt reagieren kann.

Forschung: Wie bei einer Kernfusion Energie entsteht

Doch was genau geschieht in einem Fusionsreaktor? Im Kern der Reaktion verschmelzen zwei Wasserstoffisotope: Deuterium, das im Meerwasser reichlich vorhanden ist, und Tritium, das im Reaktor selbst aus Lithium gewonnen werden kann. Dabei entsteht Helium – und eine erhebliche Menge Energie. Zum Vergleich: Ein Gramm Deuterium-Tritium-Gemisch liefert etwa so viel Energie wie elf Tonnen Kohle.

Auch interessant

Nach über 50 Jahren: Stephen Hawkings Theorie bewiesen

Die schnellen Neutronen, die bei der Fusion entstehen, treffen auf den Reaktormantel und erzeugen Wärme. Die erzeugte Wärme soll genutzt werden, um Wasser zu Dampf zu erhitzen, der dann Turbinen antreibt und so Strom erzeugt. Gleichzeitig erzeugen die Neutronen durch ihre Reaktion mit Lithium neues Tritium. So könnte theoretisch ein selbstversorgender Brennstoffkreislauf entstehen.

In der Praxis ist das komplizierter. Viele Neutronen entweichen, und die Rückgewinnung von Tritium ist technisch noch nicht gelöst. Dennoch ist das Potenzial enorm: kein CO₂, kaum langlebiger Abfall, nur Helium als Nebenprodukt – und Deuterium. Dieser Brennstoff aus dem Meereswasser ist auf der Erde praktisch unbegrenzt vorhanden.

Staatliches Großprojekt Iter soll Kernfusion erforschen

Um diese theoretischen Vorteile in die Realität umzusetzen, sind gigantische Forschungsprojekte nötig. Iter ist das größte und mit geschätzten Kosten von 18 bis 22 Milliarden Euro teuerste Fusionsprojekt weltweit. Der Name steht für „International Thermonuclear Experimental Reactor“, gefördert wird das Projekt durch die EU, USA, China, Indien, Südkorea, Japan und Russland. Auch das deutsche Max-Planck-Institut für Plasmaphysik ist daran beteiligt.

Ziel des Projekts ist zu zeigen, dass Fusion grundsätzlich mehr Energie freisetzen kann, als ihr zugeführt wird. Strom wird Iter allerdings nicht liefern: Es handelt sich um einen reinen Forschungsreaktor. Erst das geplante Nachfolgeprojekt Demo soll als Demonstrationskraftwerk zeigen, dass Fusionsenergie auch wirtschaftlich nutzbar ist.

Trotzdem ist Iter ein entscheidender Schritt. Wenn es funktioniert, soll der Reaktor das Zehnfache der eingespeisten Energie freisetzen – allerdings nur bezogen auf die Reaktion selbst. Denn die Kühlung der großen Magnetspulen sowie die Heizung des Plasmas verschlingen enorme Energiemengen. Zudem lässt sich die durch die Kernfusion generierte Wärme nicht ohne Verluste in Strom umwandeln. Somit könnte Iter laut Max-Planck-Institut theoretisch etwa die Hälfte des eigenen Energiebedarfs decken.

Trotz solcher Zahlen wächst die Zuversicht. KI-gestützte Simulationen, schnellere Materialtests und private Investitionen haben die Fusionsforschung beschleunigt. Ob das reicht, bleibt offen. Denn selbst wenn Forscher eines Tages eine stabile, sich selbst erhaltende Fusionsreaktion mit positiver Energiebilanz erreichen, steht die nächste Frage schon im Raum: Wird sie sich auch wirtschaftlich lohnen? Der Sprung von der physikalischen Machbarkeit zum industriellen Betrieb dürfte Jahrzehnte dauern. Selbst optimistische Prognosen erwarten erste Fusionskraftwerke frühestens um 2050.