Der Zaubertrank ist gerettet. Der phönizische Händler Epidemais hat diesmal Miraculix‘ wichtige Zutat Steinöl nicht vergessen. Und dann spaziert auch noch so ein schnauzbärtiger Zwerg von Asterix-Größe über die „Gangway“ seines Schiffs. Er heißt Schnurres und sucht Hilfe für seinen Freund, der fälschlicherweise eines Attentats auf Cäsar beschuldigt wird.

Der harmlose Kamerad namens Schãoprozes ist als Löwenfutter vorgesehen, weil er vergiftetes Garum, eine lusitanische Fischsaucenspezialität, an Roms stärksten Mann geliefert haben soll. Chef Majestix ist entrüstet, schickt Asterix und Obelix mit auf den Weg in Schnurres‘ Dorf Miesinmãomão. Und: Action! So startet „Asterix in Lusitanien“, quasi ein antiker Wirtschaftskrimi.

Und eine Go-West-Geschichte. 1969 (in Deutschland 1973) waren Asterix und Obelix in ihrem Abenteuer Nummer 14 schon einmal auf der Iberischen Halbinsel unterwegs. Damals befreiten sie den verzogenen Jungen Perikles (genannt Pepe), Sohn des iberischen Häuptlings Costa y Bravo, Geisel Cäsars. Die Gallier begegneten dabei antiken Versionen von Don Quichote und Sancho Pansa, Fisch wurde – ein Running Gag – aufs Köstlichste zweckentfremdet.

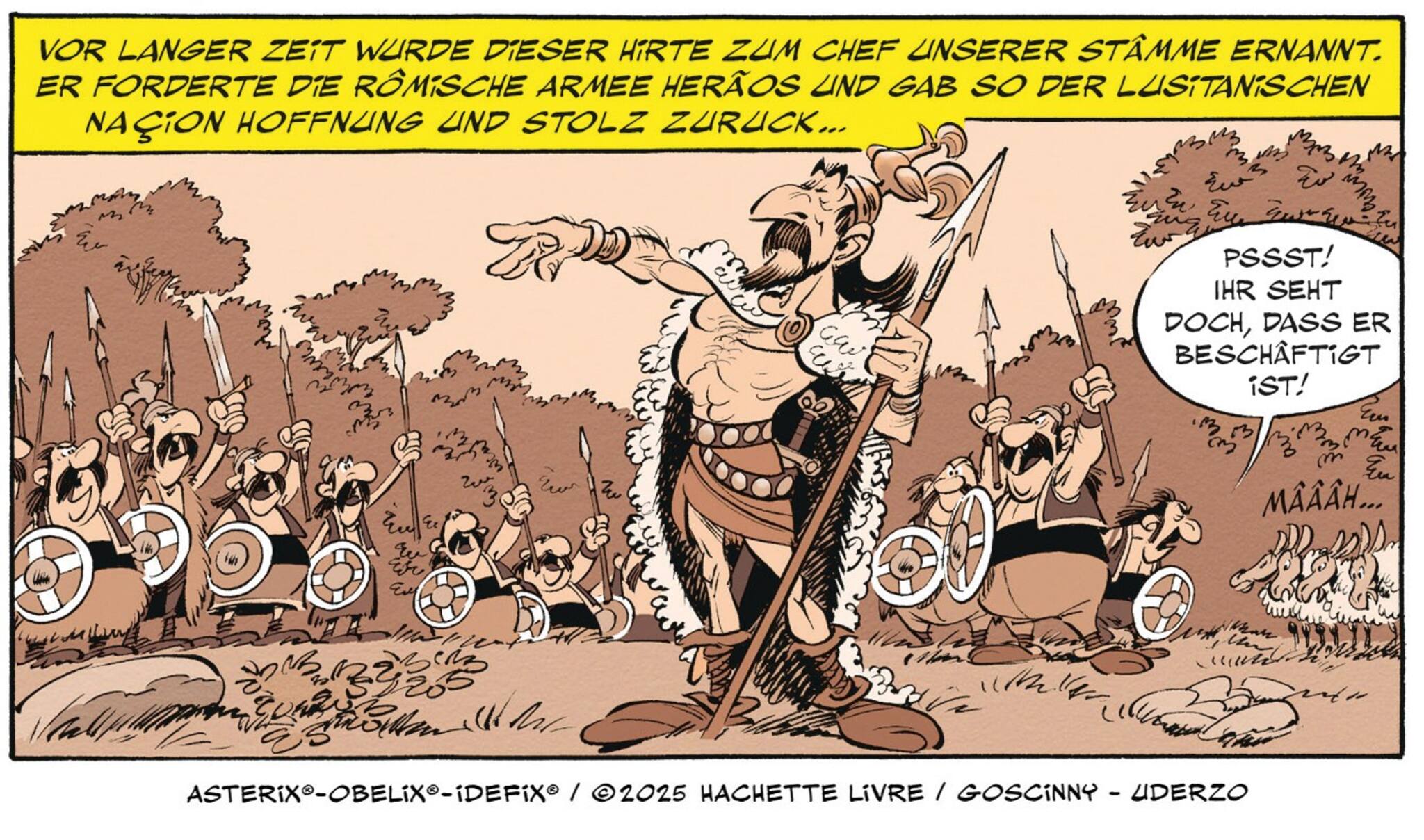

Nummer 41, man beachte den Zahlendreher, führt bis an die europäische Westgrenze ins heutige Portugal. Lusitanien, wie der Landstrich damals hieß, zählte seit dem 2. vorchristlichen Jahrhundert in Teilen zur römischen Provinz Hispania ulterior, die Eingliederung ins Reich wurde spät von Cäsar vollendet.

Asterix-Wirtschaftskrimi: Geschäfte, Karrieren, Verschwörung und Intrige

Der nun auf Einladung des Fischsaucengroßherstellers Croesus Lupus in der Hafenstadt Olisippo (das heutige Lissabon) an einem Empfang teilnehmen soll. Was er nicht weiß: Croesus und sein nicht minder ehrgeiziger Cousin, der Präfekt Fetterbonus, stecken hinter dem Attentat. Croesus will Cäsars Garum-Lieferant werden an Schãoprozes‘ statt.

Fetterbonus will gleich Cäsar werden an Cäsars statt („Vom Berater zum Diktator ist es nur ein Schritt“). Die Gallier sollen nun den Häftling aus dem Gefängnis holen, seine Unschuld beweisen, die wahren Täter finden.

Vom Berater zum Diktator ist es nur ein Schritt.

Der römische Präfekt Fetterbonus strebt nach mehr Macht

Mit Texter Fabcaro endeten 45 Jahre des Wartens auf Witz und Fabulierlust

„Asterix in Lusitanien“ ist der zweite Band des Texters Fabrice Caro (Fabcaro), der mit seinem Asterix-Debüt „Die weiße Iris“ 2023 – Asterix trifft Achtsamkeit – die vergnüglichste Story des Franchise lieferte, seit 1979 das Schlusswerk des früh gestorbenen Texters René Goscinny, „Asterix bei den Belgiern“, auf den Markt kam.

Nachdem Zeichner Uderzo im jahrzehntelangen Alleingang die Asterix-Welt erzählerisch immer mehr ruinierte und sein Nachfolger als Texter, Jean-Yves Ferri, auch schnell an Frische verlor, war Fabcaro der Mann der Pointe. 45 Jahre hatte man auf diese Fabulierlust, diesen Esprit und Witz gewartet. Man lachte wieder beim Asterix-Lesen.

Obelix zieht’s wieder auf die Tanzfäche und er ist frisch verliebt

Das passiert in dem Reiseabenteuer „Lusitanien“ nicht ganz so oft. Gewiss, bezaubernd sind die Portugal-Klischees, etwa die spontanen Ausbrüche portugiesischer Melancholie. Obelix, in Erinnerung an seine Flamencoerfahrungen in Spanien – eine feurige Señorita hatte ihn „schöner Junge“ genannt und zu „mehr Schwung“ animiert –, wirft seine Tanzbeine an, nur um festzustellen, dass die langsame, von der Saudade, dem Weltschmerz, geprägte Musik Lusitaniens seines Schwungs nicht bedarf.

Er verliebt sich auch wieder mal – in Schãoprozes‘ schöne Tochter Oxala. Aber diese Romanze bleibt unterentwickelt.

Die Überführung der Attentäter erfolgt allzu rasch

„Lusitanien“ ist zuvörderst ein Big-Biz-Comic. Auch dieser Band hat einiges an Gegenwartsbezug bis hin zur in Frankreich brandgefährlichen Diskussion um ein späteres Renteneintrittsalter. Im „Knotenpunkt des internationalen Handels“, wie Epidemais Lusitanien etwas übertrieben nennt, erfolgt die (allzu rasche) Auflösung bei einem Treffen der Superreichen.

Die feiern auf Fetterbonus‘ Luxusgaleere Cäsar, was Erinnerungen an die Inauguration von Donald Trump weckt, bei der die US-Oligarchen sich wie dienstbare Sidekicks des American King aufreihten. Nur dass der spätrepublikanische Despot der Asterix-Comics sympathischer erscheint.

Manches bremst den Lesefluss und das Vergnügen

Was den Lesefluss bremst, sind Spracheigenheiten der Lusitaner, vor allem die nasale Aussprache versinnbildlichende Tilde (~) beim Diphtong „ão”. Wie spricht man das? Und was das Vergnügen abschwächt, sind diverse verkrampfte, nicht nachvollziehbare Namensgebungen: Wieso heißt das Dorf Miesinmãomão (Mies-in-Mau-Mau) oder der vermeintliche Attentäter Schãoprozes (Schauprozess)?

Klaus Jöken, Übersetzer der Bände seit dem Asterix-Tiefpunkt „Gallien in Gefahr“ (2005), nennt einen Zenturio Pistorius, der optisch dezent an den deutschen Verteidigungsminister erinnert. Aber eigentlich eine Karikatur des Komikers Ricky Gervais sein soll.

Piratenausguck Baba sorgt für eine Überraschung

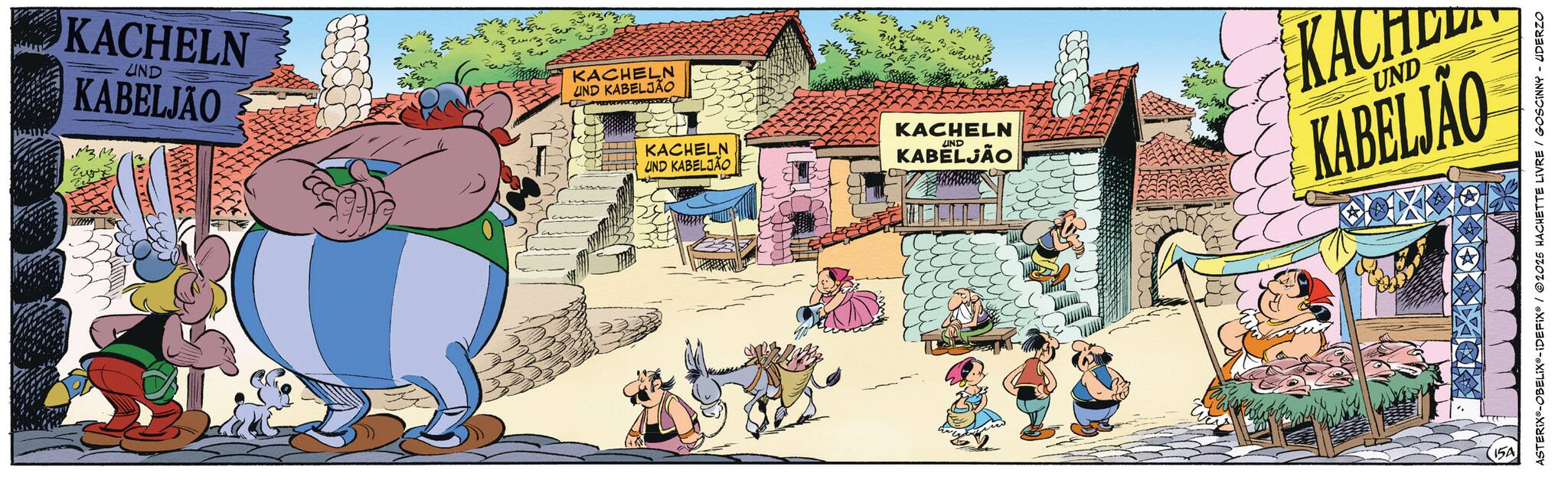

Sonst ist alles da im zweitbesten Band seit „Belgien“ – vom Römerverhauen bis zum Dorfbankett. Dazwischen Gourmand Obelix, der – noch so ein Portugal-Klischee – dem allgegenwärtigen Kabeljão abhold ist. Eine Überraschung gibt es, als das Piratenschiff versenkt wird. Der schwarze Ausguck Baba, der den Asterix-Machern stets Vorwürfe des Rassismus einbrachte, bekommt endlich ein „r“ über die Lippen. Die ihm „gemacht“ wurden.

„Asterix in Lusitanien“, Text von Fabcaro, Zeichnungen von Didier Conrad, Übersetzung von Klaus Jöken, Band 41, 48 Seiten (Egmont/Berlin) – erscheint am 23. Oktober